猫が糖尿病と診断されたとき、「これからどうやって血糖値を管理していけばいいの?」と不安になる飼い主さんも多いと思います。

同じフードを食べて、同じ用量のインスリンを注射し続けていても、血糖値は必ずしも毎日同じパターンを示すとは限りません。ねこさんの体質や性格によっては、病院で測定する血糖値がストレスにより高くなってしまい安定しないということもあります。

また、膵炎などの発症時には血糖値が安定しないことがありますし、ごはんを食べられなくなることでインスリンの用量を日ごとに微修正する必要が出てくるケースもあります。

ときには病院で測る血糖値が高すぎて、「本当にこの子の普段の数値なのかな?」と思うことも。

そこで始めたのが、自宅での血糖値測定。

この記事では、実際に使っている機器やアイテム、工夫していること、そしておうち測定のメリットなどをまとめました。

- 体調の微妙な変化に気づきやすくなる

- インスリン量を見直すきっかけになる(※獣医師と相談のうえで)

- 高血糖・低血糖による体調不良を早期に判断できる

- 通院回数を減らせて、猫のストレスを軽減できる

- より「普段の状態に近い」数値を把握できる

ねこの糖尿病の指標になるのは、主に血糖値と尿糖、ケトンです。

ここでは血糖値測定をメインにして、我が家が自宅で行っている血糖値測定について紹介させて頂きます。

血糖値測定に使っているもの

血糖値測定器(我が家は「アルファトラック2」)

我が家では、「犬猫用 血糖値測定器 アルファトラック2」を使用しています。

測定ごとに使い捨てる専用のテストストリップスを本体にセットし、少量の血液を吸わせて測定します。

2024年現在は、犬猫用 血糖値測定器 アルファトラック3が発売されているようです。Bluetooth®を用いてアプリでデータを管理できるそうです。これいいなぁと思っています。

しかし、2と3では、テストスリップスに互換性がないため我が家は2を継続使用中です…。

アルファトラック以外の全ての犬猫用 血糖値測定器に言えることですが、病院で測る血糖値とは誤差があります。

この誤差を動物病院で確認頂くと良いかと思います。また、測定器の初期設定なども相談するとしっかり対応頂けることが多いと思います。アルファトラックに関しては、そこまで細かい設定はありませんが対象が犬か猫かを選ぶという初期設定があります。

穿刺針

- ファインタッチⅡ:

ペン式で操作が簡単。一方で、音に敏感な猫にはやや不向き

⇒ボタンの「カチッ」に驚いてしまった - メディセーフ ファインタッチディスポ 0.8mm:

スタンプ式で音が静か&一体型の使い切りタイプ。

⇒結果として、わが家の猫にはこちらがベストでした!

我が家ではまず、ファインタッチⅡとファインタッチ専用 メディセーフ針でチャレンジしました。ファインタッチⅡは、側面にあるボタンを押すと針がでるシステムなので力加減が自動で出来る点が良いです。

しかし、残念ながらファインタッチⅡと我が家のねこさんの相性は合いませんでした。耳で穿刺をしているのですが、ファインタッチⅡのボタンを押した瞬間になるカチッという音に極端に驚いて動いてしまい、上手くいきませんでした。

その後、スタンプ式の穿刺針ならそこまで音がせずに、音と針の出るタイミングが同時なので良いのではないかと考えました。そして、メディセーフ ファインタッチディスポ 0.8mmにたどり着きました。こちらは穿刺器具と針を一体化した使い切りタイプです。結果として、我が家のねこさんにはこちらの穿刺針が良かったです。

カット綿とエタノール

耳を消毒する際に使うカット綿とエタノールです。

以前は1枚ごとに個包装になっているアルコール綿を使用していたのですが、コスト面からこちらに切り替えました。使用ごとにカット綿を一枚取り出して、手押しポンプでエタノールを出してアルコール綿を作っています。

ペンライト

ペンライトは、ねこさんの耳の血管を確認するために使用するライトです。

元々家にあったもので、あまりにも光量が強かったために耳の下に置く場所以外を白いシールにより光量を抑えて使っています。

このライトの良かった点は、光っているライト部分が平だったことです。これによって、スタンプ式の穿刺針がズレるということがありませんでした。

目もと用のカイロ(電子レンジタイプ)

耳をあたためて、血流をよくしてから穿刺すると成功しやすくなります。

我が家では、電子レンジで温めて何度も使える目もと用のカイロです。

保定袋

「保定袋 6本ファスナー Plus うちの子スペシャル」というねこさんを保定するための袋です。針を刺すという細かい作業をする際には、ちょっとでも動くと失敗してしまうことがあります。特に我が家のねこさんは、耳という場所から噛みつこうとしてくるため、少しの間だけ保定をさせてもらっています。素早く済ませるために、そしてねこさんと飼い主さんの安全を考えた際に必要と感じた場合は使用を検討しても良いかもしれません。

血糖値測定の手順

⓪保定袋に入れる

どうしても動いてしまうねこさんや、お一人暮らしの飼い主さんは保定袋にねこさんを入れることから始まります。血糖値測定までなるべく素早く済ませることが求められますので、イメージトレーニングが大切です。

①耳をあたためる

電子レンジで既定の時間あたためたカイロで片耳を挟みます。

この際、人間はねこさんの顔の真正面にいるイメージです。

カイロは、概ね1分くらいは温めるようにしています。カイロが熱すぎないかのチェックはしっかり行って下さい。

②耳の消毒

温めた耳をさっとアルコール綿で消毒します。③に書きますが、狙いは耳の外側の縁ですのでその付近を消毒します。

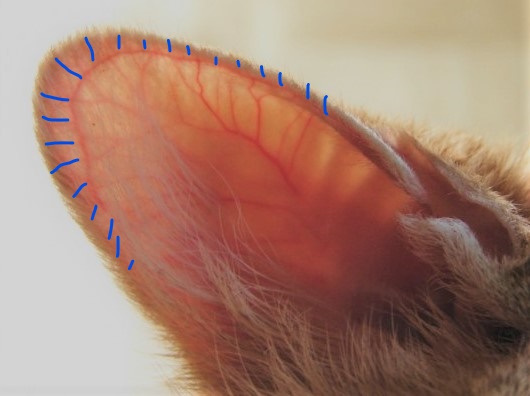

③ライトで耳を照らす

耳の全面毛が生えている裏側にライトを当てて、血管が見えるように照らします。

ねこの耳の最も太い血管は、耳の縁と同じように走っています。太目の血管と耳の縁の範囲、青線で示した箇所が針を刺すポイントになります。

私は、太い血管を直接刺すと結構出血が多くなる印象があるので、太い血管の少し外側を狙っています。

そのため、ここでは耳の縁と同じ太い血管の位置を確認しています。

④穿刺針を刺す

次に、耳裏においたライトを下敷きにして血管と針を指す位置を確認しながら、スタンプ式の穿刺針を耳の表側に当てて、ぐっとハンコを押すように押します。カチッと小さめの音がしたらすぐ穿刺針を耳から離して血の出方を見ます。

ここで穿刺針を刺す位置ですが、血管を避けるあまり外側過ぎるとあまり血が出ません。少量で血糖値を測れるといってもにじむような感じでは血の量が少なすぎます。

我が家のねこさんとの経験では、スタンプ式の穿刺針を刺す位置は太い血管のほんの少し外側というイメージでかなり血管近くを狙っています。

ここは飼い主さんの経験で良い方法を探していって頂ければと思います。私もなんども上手くいかずに不甲斐ない気持ちになったものです。とにかく経験です。

⑤血糖値の測定

テストストリップスを本体に差し込み、血玉を吸わせます。

我が家では、ねこさんがまあまあ暴れる子のため、保定袋に入れた直後にテストストリップスを本体に差し込んでしまいます。なぜなら、血玉は頭を振ったりすると飛んで行ってしまうためスピードが求められるからです。

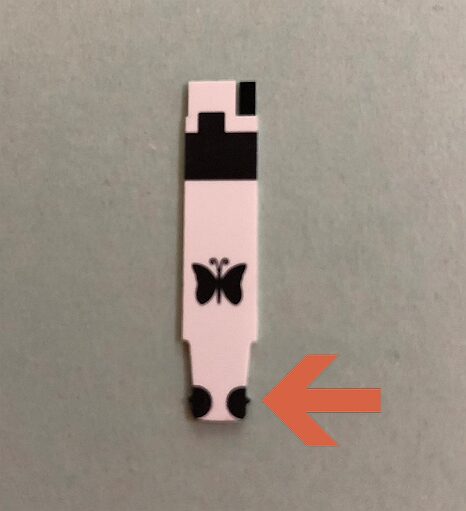

ここで、意外とわかりにくい点はテストストリップスのどこに血玉を吸わせるかということです。アルファトラック2のテストストリップスでは、先端の左右にある半丸の中心部分に吸わせます。かなり近くでみると、この部分がほんの少し突起状になっているのが分かるかと思います。

上手く測れていれば、一瞬で血糖値が表示されます。

残念ながら、失敗した場合はテストストリップスを新しいものに付け替えて再度チャレンジしましょう。

写真情報を追加予定

血糖値測定手順について写真をたくさん載せられると良いのですが、我が家の糖尿病ねこさんはとても繊細なため、何か1つでも環境が変わるとものすごく気にしてしまします。通常でもカメラを向けると逃げてしまうので、良い手段を模索中です。

血糖値測定以外に我が家で行っていること

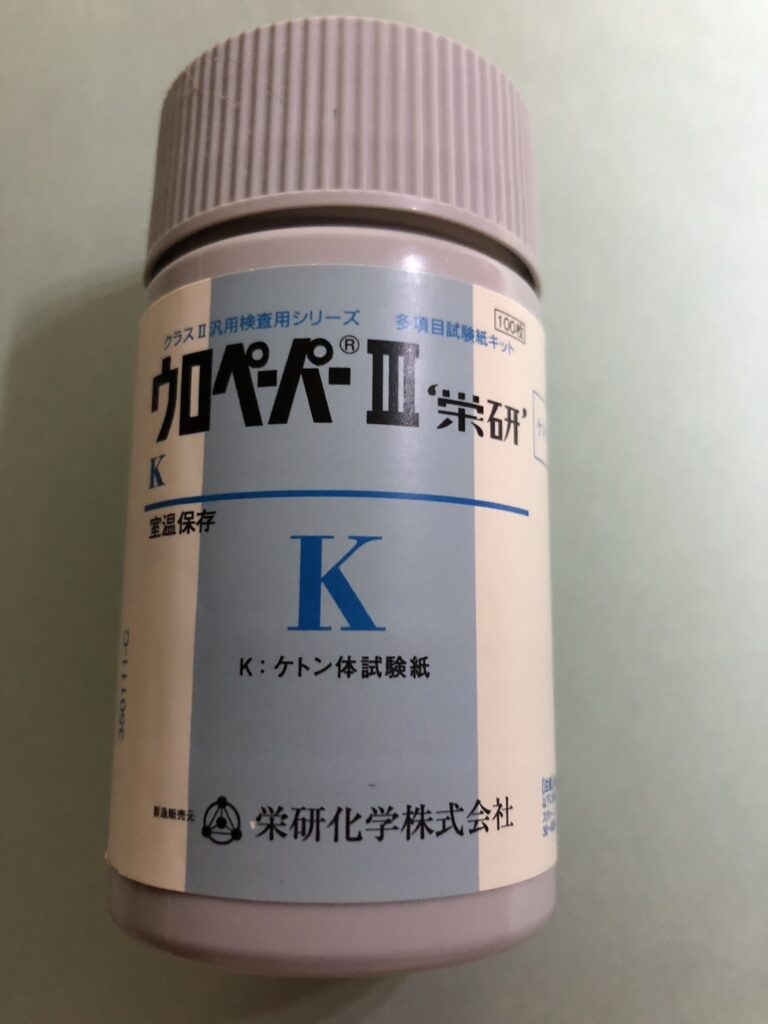

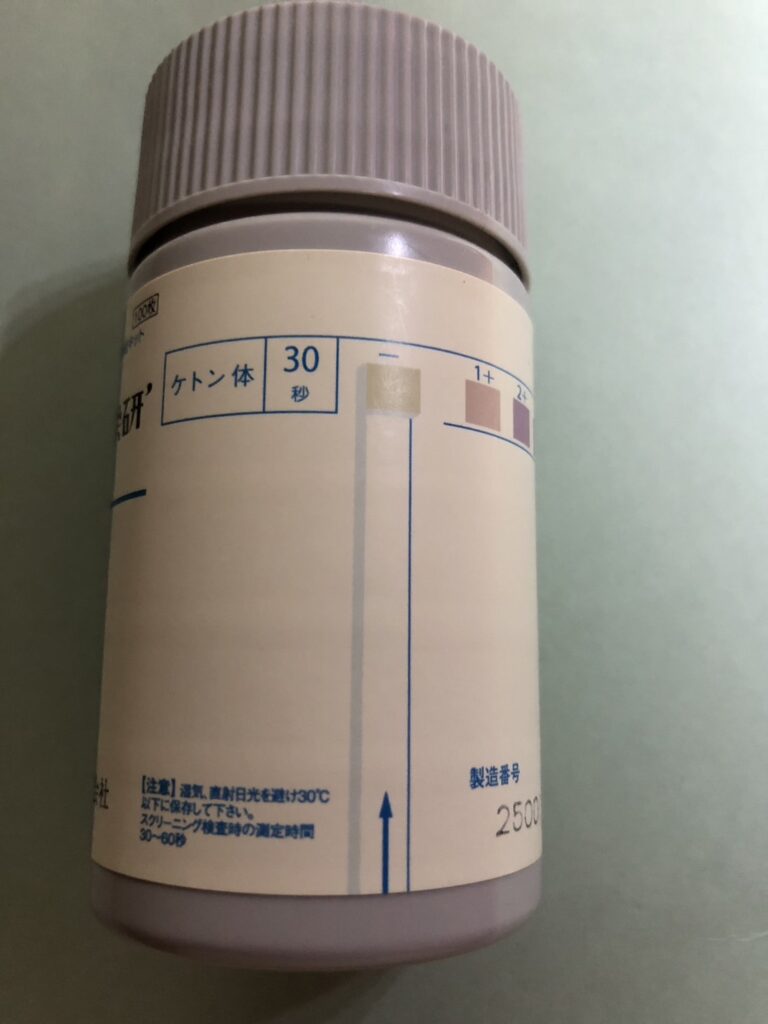

ケトンの測定

ねこさんが長期的に高血糖状態になるとケトアシドーシスという症状に陥ります。ケトアシドーシスは重篤になるとかなり危険な状態になってしまうことが多いため、定期的なケトンの測定は安心材料の1つになります。

我が家では、ウロペーパーⅢ ‘栄研’Kを使っています。

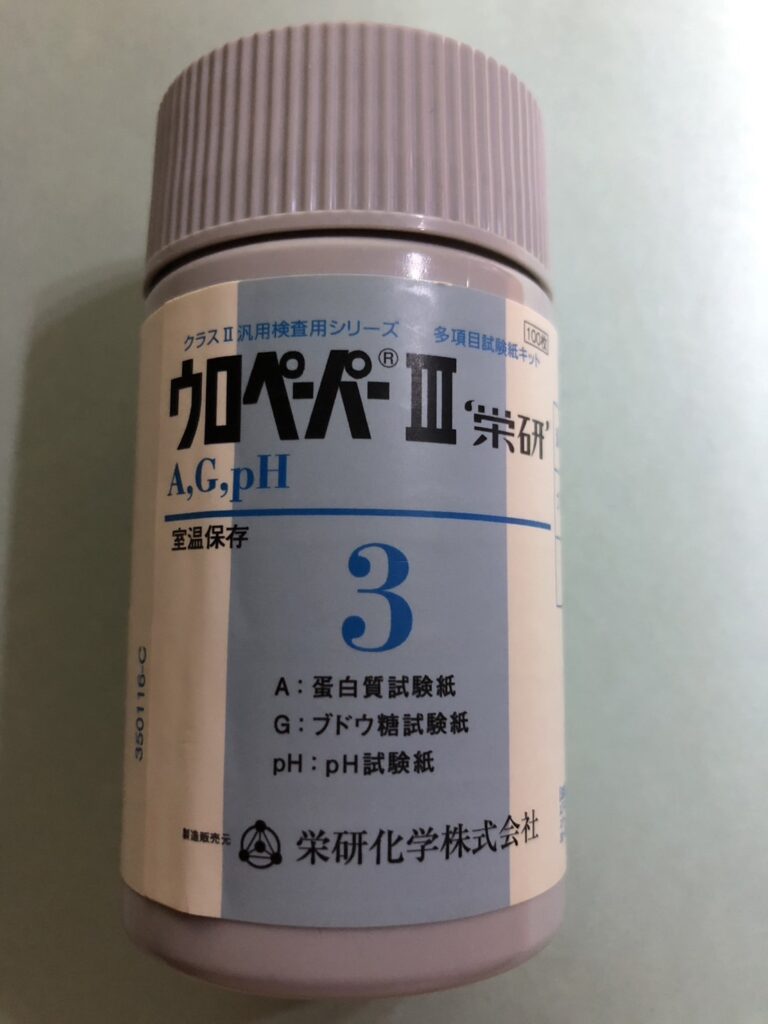

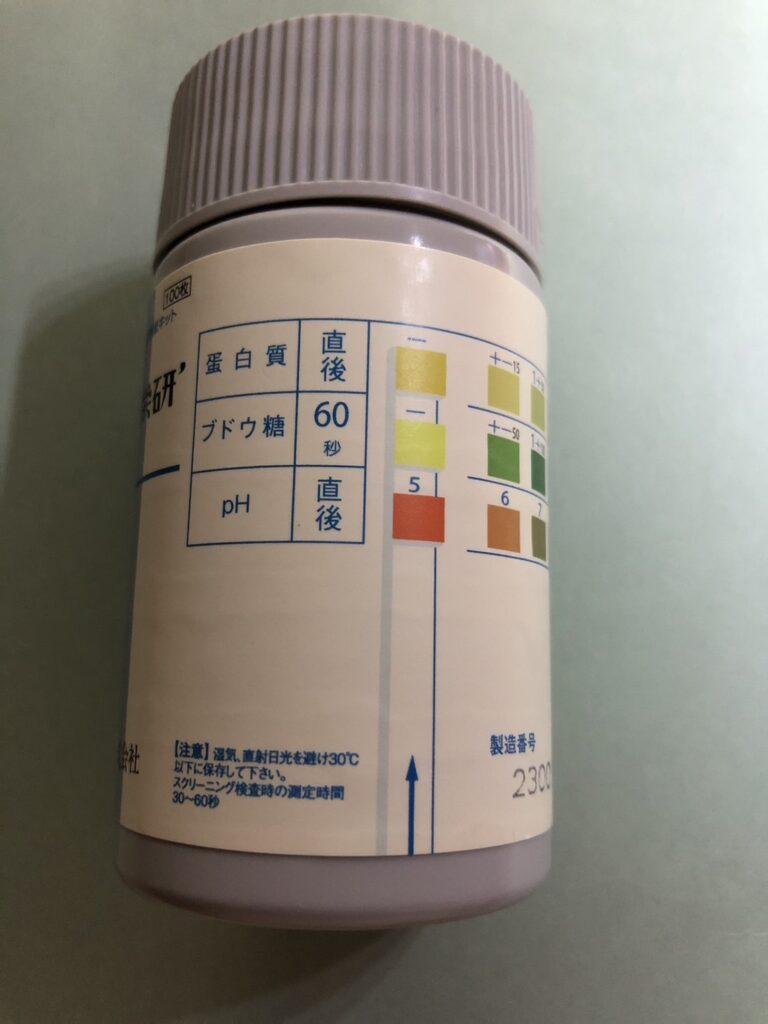

尿糖・尿蛋白などの測定

こちらは我が家のねこさんが糖尿病になった当初かなり頻繁に使っていました。

当初の目的は尿糖でした。ただ、インスリンを使っても尿糖が高く測定されることが分かってからはあまり使用していません。血糖値が概ね安定していても、3+(500)は出ています。

現在は、腎臓病を警戒して尿たんぱくの測定用に使用しています。

我が家では、ウロペーパーⅢ ‘栄研’A,G,pHを使っています。

飲水量の記録

糖尿病の状態を把握するうえで、日々の飲水量を記録しておくことはとても大切だと感じています。血糖値が高くなると飲水量が増える傾向がありますし、逆にあまり水を飲まなくなると、脱水や腎臓への負担が心配になります。

我が家では、1日1回、デジタルスケールで水の減り具合を測定して記録しています。

トイレの回数、尿量の記録

尿の回数や量も、糖尿病の猫さんの体調を把握する大切な手がかりになります。

我が家でも、はじめのうちは手動でトイレの記録をしていました。

ただ、2匹いるうち「どちらの猫のトイレなのか分からない」という場面も多くなり、記録があいまいに…。

加えて、糖尿病の猫さんは膀胱炎などの尿トラブルにもなりやすくなってきたため、思いきって自動記録ができるシステムトイレを導入することにしました。あわせて、トイレの下に置くだけで排泄量や体重を測ってくれるボード型のIoTデバイスも使用中です。

体重で猫を識別してくれるので、「どっちの猫が・何回・どのくらいの量をしたのか」が自動で分かるようになりました。

導入後しばらくして、ある日、留守中に1匹の猫が何度もトイレに出入りしていたことがログから判明。

すぐに病院で診てもらったところ、やはり膀胱炎。

早めに気づけたおかげで、すぐに治療につなげることができました。

まとめ

糖尿病の猫さんにとって、自宅で血糖値を測れることはとても大きなメリットがあります。

なかでも、体調の変化にいち早く気づいて対応できる点は、飼い主として本当に心強く感じています。

最初はうまくいかなくても、少しずつ経験を重ねることでコツがつかめてくると思います。

正直、私自身もあまり器用な方ではないのですが、“慣れ”が一番の近道かもしれません。

とはいえ、猫さんの性格や飼い主さんのライフスタイルによっては、自宅での血糖測定が難しいケースもあるかと思います。

そんなときには、病院でその場の血糖値を測るだけでなく、過去2週間ほどの血糖値の推移がわかる「長期血糖測定(フルクトサミン)」といった方法もあります。

このような検査も活用しつつ、猫さんとご家族にとって無理のないやり方を、獣医さんと相談しながら見つけていけたらいいのではないでしょうか。